|

Tre sono le novità di rilievo che

condizioneranno fortemente i destini del

territorio e del suo ordinato sviluppo

emerse tra la fine del 2003 e l’inizio del

2004: la rinnovata edizione del condono

edilizio; il cammino parlamentare della

riforma urbanistica; il nuovo Codice dei

beni culturali e del paesaggio.

Solo il terzo è ascrivibile al novero delle

disposizioni normative certe che

concorreranno alla gestione del territorio

per il prossimo futuro.

Incerto è, infatti il percorso della riforma

urbanistica, più volte tentata nelle

precedenti legislature, purtroppo senza il

successo conclusivo della definitiva

approvazione, come appena nel 2000 accadde

all’ottimo disegno di legge recante “norme

per il governo del territorio”, tenacemente

portato avanti dalla VIII Commissione

parlamentare della Camera dei deputati.

Come incerto è l’esito della terza edizione

del condono edilizio, dopo l’esperienza non

felice del 1985, confermata ancora più in

negativo con la replica del 1993.

Ciò non perché il Governo Berlusconi,

artefice anche del precedente condono, con

la già sperimentata inclusione nella legge

finanziaria dello Stato, non lo abbia

elevato a dignità di legge, ma perché ben

otto regioni hanno sollevato questioni di

costituzionalità dinanzi alla suprema corte

e lo stesso Governo ha impugnato le numerose

leggi regionali che, indipendentemente

dall’appartenenza politica delle

amministrazioni elette, hanno diffusamente

teso a vanificarne gli effetti, in tutto o

in parte, o, comunque, a rendere di gran

lunga più strette le maglie della potenziale

perdonabilità.

Rimandando, quindi, il commento di areAVasta

su tali vicende ai loro esiti conclusivi,

appare doveroso concentrarsi sul Codice

dei beni culturali e del paesaggio, il

cui testo è stato approvato in via

definitiva dal Consiglio dei ministri il 16

gennaio 2004, nella forma di DLgs 22 gennaio

2002, n. 42.

Esso è andato a sostituire, abrogandolo

totalmente, il pur recente DLgs 490/1999,

riguardante il Testo unico delle

disposizioni legislative in materia di beni

culturali e ambientali, a norma

dell’art. 1 della legge 352/1997.

Con esso il governo era stato “delegato ad

emanare, ... , un decreto legislativo

recante un testo unico nel quale siano

riunite e coordinate tutte le disposizioni

legislative vigenti in materia di beni

culturali e ambientali …” ed autorizzato ad

“inserite nel testo unico le disposizioni

legislative vigenti …”, potendo apportare

“esclusivamente le modificazioni necessarie

per il loro coordinamento formale e

sostanziale, nonché per assicurare il

riordino e la semplificazione dei

procedimenti”.

Con il successivo art. 10 della legge

137/2002 il Governo è “delegato ad adottare

... uno o più decreti legislativi per il

riassetto e ... la codificazione delle

disposizioni legislative in materia di: beni

culturali e ambientali …”.

I suddetti decreti legislativi, “senza

determinare nuovi o maggiori oneri per il

bilancio dello Stato”, si sarebbero dovuti

attenere agli articoli 117 e 118 della

Costituzione; adeguare “alla normativa

comunitaria e agli accordi internazionali”;

favorire il “miglioramento dell’efficacia

degli interventi concernenti i beni e le

attività culturali, anche allo scopo di

conseguire l’ottimizzazione delle risorse

assegnate e l’incremento delle entrate”; ed

indicare le “… politiche pubbliche di

settore, anche ai fini di una significativa

e trasparente impostazione del bilancio …” e

lo “… snellimento e abbreviazione dei

procedimenti; adeguamento delle procedure

alle nuove tecnologie informatiche …”.

Inoltre, avrebbero dovuto “… aggiornare gli

strumenti di individuazione, conservazione e

protezione dei beni culturali e ambientali,

anche attraverso la costituzione di

fondazioni aperte alla partecipazione di

regioni, enti locali, fondazioni bancarie,

soggetti pubblici e privati, senza

determinare ulteriori restrizioni alla

proprietà privata, né l’abrogazione degli

strumenti attuali e, comunque, conformandosi

al puntuale rispetto degli accordi

internazionali, soprattutto in materia di

circolazione dei beni culturali;

riorganizzare i servizi offerti anche

attraverso la concessione a soggetti diversi

dallo Stato mediante la costituzione di

fondazioni aperte alla partecipazione di

regioni, enti locali, fondazioni bancarie,

soggetti pubblici e privati, in linea con le

disposizioni di cui alla lettera b-bis) del

comma 1 dell’articolo 10 del decreto

legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e

successive modificazioni; adeguare la

disciplina degli appalti di lavori pubblici

concernenti i beni culturali, modificando le

soglie per il ricorso alle diverse procedure

di individuazione del contraente in maniera

da consentire anche la partecipazione di

imprese artigiane di comprovata

specializzazione ed esperienza, ridefinendo

i livelli di progettazione necessari per

l’affidamento dei lavori, definendo i

criteri di aggiudicazione e prevedendo la

possibilità di varianti oltre i limiti

percentuali ordinariamente previsti, in

relazione alle caratteristiche oggettive e

alle esigenze di tutela e conservazione dei

beni; ridefinire le modalità di costituzione

e funzionamento degli organismi consultivi

che intervengono nelle procedure per la

concessione di contributi e agevolazioni in

favore di enti ed istituti culturali, al

fine di una precisa definizione delle

responsabilità degli organi tecnici, secondo

princìpi di separazione fra amministrazione

e politica e con particolare attenzione ai

profili di incompatibilità; individuare

forme di collaborazione, in sede

procedimentale, tra le amministrazioni per i

beni e le attività culturali e della difesa,

per la realizzazione di opere destinate alla

difesa militare …”.

In sostanza, il Governo è stato autorizzato

a legiferare nel modo più ampio possibile,

essendo improbabile, a meno di risultati

eclatanti, la formulazione di una qualsiasi

norma che possa, in un modo o nell’altro,

dirsi non ascrivibile al dettagliato ed

omnicomprensivo elenco degli obiettivi

delineati dalla legge 137/2002.

Da soli, i 184 articoli del Codice dei

beni culturali e del paesaggio (Cbcp),

rispetto ai 166 del DLgs 490/1999 (Tu),

tenderebbero a denotare una maggiore

articolazione e specificazione nella

trattazione della materia nel suo complesso.

La Parte III - Beni paesaggistici

si compone, viceversa, di 29 articoli (da

131 a 159), rispetto ai 25 (da 138 a 162)

del testo abrogato.

Veniamo, quindi, alle novità introdotte dal

Cbcp, limitando il commento alle questioni

afferenti ai suddetti beni paesaggistici

che perdono la connotazione di ambientali,

introdotta nel Tu.

|

|

|

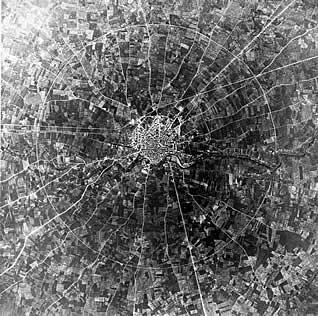

1. Bitonto |

Le disposizioni generali

La denominazione della Parte III del

Cbcp fa, infatti, riferimento al paesaggio e

non più anche all’ambiente, quindi,

all’insieme dello spazio “considerato con

tutte o con la maggior parte delle sue

caratteristiche”1.

Con il termine paesaggio si fa, viceversa,

riferimento ad una “porzione di territorio

considerata dal punto di vista prospettico o

descrittivo, per lo più con un senso

affettivo cui può più o meno associarsi

anche un’esigenza di ordine artistico ed

estetico”2, definizione che

concettualmente coincide con quella data

dallo stesso Cbcp, che precisa come “per

paesaggio di intende una parte omogenea di

territorio i cui caratteri derivano dalla

natura, dalla storia umana o dalle

reciproche interrelazioni”.

Si è messo a confronto la suddetta

definizione normativa di paesaggio con

quella estratta da un dizionario di

italiano, quindi, con caratteri di

semplicità e stabilità linguistica, per

sgombrare il campo da ipotesi di approcci

innovatori che il Cbcp avrebbe praticato.

Già dalle denominazioni utilizzate, emerge

come si tratti di un testo che non solo non

recepisce una visione in evoluzione del

paesaggio, ma opera un arretramento rispetto

alla stessa legge 431/1985, nota come

legge Galasso dal nome del

sottosegretario ai beni culturali e

ambientali dell’epoca che la ideò,

riposizionando la nozione di paesaggio nella

consolidata tradizione valoriale delle

origini, così come da sempre interpretata

dalle Soprintendenze.

Coerentemente, i beni paesaggistici

sono oggetto di tutela e valorizzazione

operata dai piani paesaggistici che

sostituiscono i piani territoriali

paesistici introdotti dalla legge

fondativa 1497/1939.

Vero è che i piani paesaggistici possono

trovare un’alternativa nei “piani

urbanistico-territoriali con specifica

considerazione dei valori paesaggistici”

(art. 35, comma 1), ma il messaggio

culturale e politico che emerge è il

ridimensionamento della visione territoriale

del paesaggio.

Una visione derivante da un approccio che,

sin dalle origini, senza tuttavia

svilupparlo compiutamente, apriva il

concetto di paesaggio all’area vasta

e che, successivamente, avrebbe consentito

di maturare l’idea contemporanea di

ambiente, quale insieme indivisibile di una

pluralità di elementi e relazioni fra essi

intercorrenti, nello spazio e nel tempo.

Paradossalmente, essendo i piani

paesaggistici “concernenti l’intero

territorio regionale” (art. 35, comma 1), si

potrebbe avanzare l’ipotesi che le regioni,

che sono confermate nella competenza di

formarli, siano impegnate nell’assoggettarvi

esaustivamente il proprio ambito geografico,

collidendo con altre forme di pianificazione

territoriale, ora attribuite formalmente

alle province.

Tale ipotesi, discutibile per via di una sua

rigidità e pesantezza

tecnico-amministrativa, non sarebbe,

tuttavia, priva di suggestioni

politico-culturali.

La tanto spesso giustamente enfatizzata

coincidenza dell’intero territorio nazionale

con un solo ed indivisibile bene culturale e

ambientale avrebbe così sortito una prima

ricaduta operativa e fornito una strumento

concreto.

A ben vedere, la ricaduta, come sarà più

chiaro nel seguito, rischia di essere

diametralmente opposta.

Le regioni assoggettano ai piani

paesaggistici porzioni di suolo che

concernono il – leggi ricadono nel

– territorio di competenza e, quindi,

possono deciderne l’estensione, anche

revisionando i perimetri delle aree

assoggettato a vincoli paesistici imposti

dalle normative previgenti.

|

|

|

2. Roma Centocelle |

L’individuazione dei beni paesaggistici

Se le caratteristiche degli immobili e delle

aree da ritenere di notevole interesse

pubblico rimangono pressoché identiche a

quelle già descritte nel Tu, che le

riprendeva pedissequamente, sia nella

sostanza che nel lessico, dalla legge

1497/1939, dimostrando una

pietrificazione scientifico-culturale

forte di 65 anni di vita, una novità

rilevante deriva dalla soppressione dei

cosiddetti vincoli ambientali di natura

tipologica, introdotti dalla legge 431/1985.

Essi avevano avuto diversi meriti:

- avevano semplificato le procedure di

individuazione delle aree sensibili,

classificandole contestualmente ed in

maniera certa;

- avevano aperto la strada della transizione

concettuale tra paesaggio ed ambiente;

- avevano condotto sotto tutela paesistica

quasi la metà del territorio nazionale -

intorno al 47%.

L’attenzione a tali territori dovrà essere

riconfermata, pena la successiva decadenza,

a seguito della specifica inclusione dei

relativi territori nel piano paesaggistico

di iniziativa regionale, cui il Cbcp fa

riferimento al singolare, ma che sarà

conformato a macchie di leopardo.

In particolare, fiumi, torrenti e corsi

d’acqua, anche prima dell’approvazione del

piano paesaggistico, potranno essere

sottratti alla precedente tutela qualora,

“in tutto o in parte, siano ritenuti

irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto

inclusi in un apposito elenco redatto e reso

pubblico dalla regione competente” (art.

142, comma 3).

Ma come si può verificare che un fiume possa

non essere annoverato, per definizione, fra

quegli habitat in cui componenti della più

varia natura interagiscono conferendogli

pregi di indiscutibile valore paesaggistico,

oltre che ambientale?

Anche i fiumi più inquinati - ricorre sempre

a tal proposito il nome del Sarno in

Campania - sono da risarcire delle

perdite di valore paesaggistico subite negli

anni e, quindi, dovrebbero continuare ad

essere tutelati, possibilmente in modo più

efficace.

Invece, alcuni di essi si pensa di

declassarli quali figli di una natura

minore.

Volendo praticare una forma di cinico

realistico ambientale, si potrebbe anche

concludere per la irrecuperabilità di alcuni

episodi, almeno nel breve-medio periodo, ma

la disposizione del Cbcp, con tutta

probabilità, non sarà chiamato solo a

verificare le sorti terminali di alcune aste

fluviali, bensì scatenerà una pressione

permanente dei proprietari degli immobili

limitrofi all’ampio reticolo idrografico

superficiale che pervade capillarmente il

paese, al fine di sottrarre i propri suoli

alle tutele previgenti.

Il soggetto abilitato a gestire la

individuazione dei beni pesistici è la

commissione provinciale, nella quale i

sindaci sono esclusi rispetto al Tu,

rimanendo l’obbligo della loro audizione.

Non è dato di essere certi se la suddetta

commissione provinciale abbia facoltà

nel proporre sia la individuazione sia la

rimozione della tutela paesaggistica estesa

a determinati suoli o immobili, né è

chiarita la sua durata in carica.

Ciò perché il Cbcp appare, complessivamente,

di contorta lettura e denso di riferimenti a

sé stesso, non mancando comma di articolo

che non subordini effetti alle

determinazioni di altri, a loro volta

rimandanti a catene di commi sparsi

nell’intero articolato normativo.

|

|

|

3. Amsterdam |

La pianificazione paesaggistica

Anche nell’inquadramento della forma di

piano preposto alla tutela paesaggistica, il

Cbcp appare sufficientemente contorto,

miscelando azioni, livelli e controlli in

modo da renderne disagevole la comprensione.

Esso ripartisce il territorio in ambiti

omogenei, per livelli differenziati di

pregio paesaggistico, nei quali detta, fra

l’altro, “la previsione di linee di sviluppo

urbanistico ed edilizio” (art. 143, comma 2,

lett. b) e individua “le misure necessarie

al corretto inserimento degli interventi di

trasformazione del territorio nel contesto

paesaggistico” (art. 143, comma 3, lett. g).

Come si può vedere, il piano paesaggistico

non pone in modo residuale il tema delle

trasformazioni edilizie ed urbanistiche in

aree assoggettate a tutela, anzi finisce

per evidenziarne il ruolo baricentrico

nella nuova politica di gestione del

territorio.

È la risposta che, nell’attuale fase

politica, il Governo dà al problema reale

dello sviluppo economico del paese,

pervasivamente disseminato di beni culturali

e paesaggistici per buona parte della sua

estensione geografica.

Lo stesso codice fa riferimento alle “azioni

e … investimenti finalizzati allo sviluppo

sostenibile delle aree interessate” (art.

143, comma 3, lett. g).

È evidente che la sostenibilità dello

sviluppo in aree di pregio paesaggistico non

attiene alle modalità di trasformazione

fisica, se non in forma minimale e con

connotati di necessità estrema, come nel

caso di alcune importanti infrastrutture –

non facendo qui assolutamente riferimento al

ponte sullo Stretto di Messina - quanto alle

forme di uso e di riconversione d’uso che si

possono favorire nei preesistenti

insediamenti urbani, che in tutto il

territorio italiano e, in particolare, nelle

sue aree di maggiore valore naturalistico e

ambientale, si sono massicciamente diffusi

ed accresciuti negli ultimi 50 anni.

Per quanto attiene ai territori che il piano

paesaggistico deve obbligatoriamente

ricomprendere, sono da includervi le aree

assoggettate a tutela con atto

amministrativo esplicito, gli ambiti

tipologici già individuati dalla legge

431/1985 che si riterrà di considerare

meritevoli di tutela, altre aree “da

sottoporre a specifiche misure di

salvaguardia e utilizzazione” (art. 143,

comma 3, lett. c).

È stato sottolineato, da più parti, come un

successo il fatto che il piano paesaggistico

possa estendere la propria efficacia anche a

territori non formalmente assoggettati a

tutela, mentre il vecchio piano territoriale

paesistico, almeno così si riteneva non

essendo chiara la norma di riferimento,

poteva riguardare solo i territori oggetto

di vincolo.

Ma quali potranno essere tutte quelle aree

sfuggite ai decreti paesistici imposti

nell’ultimo secolo dallo Stato nè inclusi

fra i territori tipologicamente vincolati

dalla legge 431/1985?

In effetti, è come se il Cbcp avesse

aggiunto una marcia in più al motore della

riforma, ma ne avesse drasticamente ridotto

la potenza.

Un punto di evidente arretramento e di

aumento della confusione generati dal Cbcp

sta nel “coordinamento della pianificazione

paesaggistica con altri strumenti di

pianificazione” (art. 145).

Il DLgs 112/1998 aveva avviato il processo

di integrazione e di reductio ad unum

delle varie forme di pianificazione

territoriale - le cosiddette

pianificazioni separate - in anni

recenti invocato da più parti, dagli enti

locali alle forze sociali ed

imprenditoriali.

All’art. 57, concernente “pianificazione

territoriale di coordinamento e

pianificazioni di settore”, si disponeva che

“La regione, con legge regionale, prevede

che il piano territoriale di coordinamento

provinciale di cui all’articolo 15 della

legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il

valore e gli effetti dei piani di tutela nei

settori della protezione della natura, della

tutela dell’ambiente, delle acque e della

difesa del suolo e della tutela delle

bellezze naturali, sempre ché la definizione

delle relative disposizioni avvenga nella

forma di intese fra la provincia e le

amministrazioni, anche statali, competenti.

In mancanza dell’intesa di cui al comma 1, i

piani di tutela di settore conservano il

valore e gli effetti ad essi assegnati dalla

rispettiva normativa nazionale e regionale.”

Il Cbcp, viceversa, dispone che “le

previsioni dei piani paesaggistici … sono

cogenti per gli strumenti urbanistici dei

comuni, delle città metropolitane e delle

province, sono immediatamente prevalenti

sulle disposizioni difformi eventualmente

contenute negli strumenti urbanistici,

stabiliscono norme di salvaguardia

applicabili in attesa dell’adeguamento degli

strumenti urbanistici e sono altresì

vincolanti per gli interventi settoriali.

Per quanto attiene alla tutela del

paesaggio, le disposizioni dei piani

paesaggistici sono comunque prevalenti sulle

disposizioni contenute negli atti di

pianificazione”.

È palese come si contrappongano due

filosofie di governo del territorio: l’una,

basata sulla preminenza della pianificazione

territoriale di coordinamento di competenza

provinciale, orientata a ricomprendere la

tutela e la valorizzazione del paesaggio e,

più in generale, dell’ambiente, quale

momento ordinario ed intrinseco alle scelte

di tutela ed uso del suolo; l’altra,

aggrappata ai meccanismi di

sovraordinazione fra differenti

previsioni di assetto territoriale, tesa a

ritagliarsi una nicchia di territori

paesaggisticamente pregiati all’interno del

perimetro regionale, per i quali decidere

sulla sostenibilità di trasformazioni,

finalizzate ad uno “sviluppo urbanistico ed

edilizio compatibili con i diversi livelli

di valore riconosciuti e tali da non fare

diminuire il pregio paesaggistico del

territorio, …” (art. 142, comma 2, lett. b).

Le contraddizioni diventano ancora più

stridenti solo a ricordare anche l’art. 25

della legge quadro sulle aree protette

394/1991, allorquando dispone che “Il piano

per il parco … ha valore anche di piano

paesistico e di piano urbanistico e

sostituisce i piani paesistici e i piani

territoriali o urbanistici di qualsiasi

livello”.

Per altro, nel caso di parchi regionali la

competenza apparterrebbe al medesimo ente

titolare della pianificazione paesaggistica,

mentre, nel caso di parchi nazionali, si

fronteggerebbero competenze statali e

regionali.

Il Cbcp non provvede ad abrogare nessuna

delle norme evidenziate.

In definitiva, per le ricadute sul governo

del territorio, esso contribuisce a frenare

in tema di pianificazione di area vasta,

quale strumento organico della

programmazione economica e dello sviluppo

locale, ambientalmente sostenibile ovunque e

non solo nelle più limitate che nel passato

zone assoggettate a tutela paesistica.

Fermo restando le perplessità, prima

evidenziate, in merito al carattere dei

contenuti sui quali il Cbcp poggia il

ricongiungimento fra tutela e sviluppo.

Vera e più avanzata riforma dei beni

paesaggistici sarebbe stata se si fosse

previsto il definitivo superamento della

pianificazione territoriale paesistica e la

sua stabile ed organica integrazione con la

pianificazione territoriale di

coordinamento, affidandola all’attuale ente

intermedio e riferita all’interezza

dell’ambito provinciale, tale da essere così

esaustiva dell’intero territorio nazionale.

Si sarebbe così perseguita l’idea di un

paesaggio non più estetizzante e rinvenibile

episodicamente per scorci e punti di vista,

ma coincidente con il territorio nel suo

complesso; un paesaggio urbano, periubano ed

axtraurbano; naturale ed antropizzato;

agrario ed industriale; di pianura,

collinare e montano; costiero e interno.

Un paesaggio da riprogrammare con

modalità sapientemente articolate, ma da

migliorare ovunque, sia nelle aree meno

contaminate sia nei luoghi della

frantumazione insediativa tipica dell’ultima

metà del ‘900.

|

|

|

4. Edimburgo |

1

Devoto G, Oli G. C., Il dizionario della

lingua italiana, Le Monnier, 2000,

Firenze.

2

Idem.

Il titolo dell’editoriale si ispira ad una

battuta di Ennio Flaiano, “Certo, certissimo

… anzi probabile”, divenuta famosa dopo

essere stata utilizzata per lanciare, nel

1969, un film di Marcello Fondato, tratto

dal racconto Diario di una telefonista

di Dacia Maraini.

1. Bitonto

2. Roma Centocelle

3. Amsterdam

4. Edimburgo

Le immagini sono tratte da Albrecht B.,

Benevolo L. (1994), I confini del paesaggio

umano, Editori Laterza, Bari |